- FERTILITÉ DES SOLS

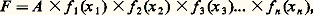

- FERTILITÉ DES SOLSLorsqu’on s’interroge sur le sens du substantif «fertilité» ou de son adjectif dérivé «fertile», la première idée qui vient généralement à l’esprit est celle d’un niveau de production utile . Cela traduit des résultats tangibles, concrets. Un sol fertile apparaît donc en premier lieu comme un sol fécond, c’est-à-dire un sol qui produit d’abondantes récoltes.Mais cette acception concrète conduit parfois à des ambiguïtés flagrantes. Considérons, par exemple, le cas d’une parcelle homogène qui, lors d’une succession, serait partagée entre deux héritiers agriculteurs d’inégale valeur professionnelle. Il est alors hautement probable que la productivité (le rendement) des deux fractions parcellaires sera très rapidement différenciée. Envisageons ensuite le cas de diverses variétés d’une même plante cultivée qui, possédant chacune leurs caractères propres d’activité photosynthétique, de résistance au froid ou aux maladies parasitaires, conduisent à des rendements fort différents dans un même milieu pédoclimatique. Faut-il conclure de ces deux exemples que la fertilité des parcelles mises en comparaison n’est pas la même? Ou doit-on penser que la fertilité de l’une est plus mal – ou moins bien – exprimée que celle de l’autre? On en vient alors à attribuer à la fertilité un autre sens, abstrait, celui de capacité de production , ou encore d’une faculté ou d’une aptitude à produire .Entre ces deux acceptions – la concrète et l’abstraite – qui, dans la réalité, sont souvent convergentes, même le recours aux meilleurs dictionnaires laisse l’esprit indécis. Car l’acception concrète est attribuée au substantif «fertilité», ou à son synonyme «fécondité», tandis que l’autre est attribuée au qualificatif «fertile». Aussi convient-il, comme le font les linguistes, de s’en remettre à l’usage qui admet l’une et l’autre.À la vérité, cette double acception est jugée bien nécessaire pour qui connaît, par expérience ou par savoir, la multiplicité des facteurs de production et, par conséquent, la difficulté d’apprécier une aptitude par voie de synthèse. À une telle notion synthétique, abstraite, difficile à transcrire en chiffres se substitue donc souvent celle que concrétise sa réalisation matérielle, c’est-à-dire la production effective.Au travers de la littérature sur ce sujet, une évolution semble s’être dessinée, qui a progressivement remplacé la notion de production par celle d’aptitude à produire. Il faut probablement en rechercher les causes dans le progrès des sciences agronomiques et dans celui de leur transcription concrète: les techniques agricoles. Ayant analysé de manière de plus en plus poussée les facteurs de production et les ayant de mieux en mieux maîtrisés, les agronomes ont ainsi perfectionné leurs capacités à porter un jugement synthétique sur l’aptitude à produire du milieu pédoclimatique. Maintenant, pour la plupart des agronomes, la fertilité est devenue l’expression d’une potentialité.Les facteurs de la fertilitéQuel que soit le parti adopté sur l’extension du mot, la fertilité apparaît comme la résultante, réelle ou théorique, d’effets multiples et interdépendants caractéristiques du milieu géographique (climat et sol), ainsi que de l’action de l’homme (techniques culturales).En fonction de ces deux groupes de facteurs, certains ont distingué la fertilité naturelle , liée au premier, et la fertilité acquise , due au second. En raison de la maîtrise grandissante de l’homme sur les éléments naturels, une telle distinction perd peu à peu de son intérêt. D’autant plus qu’en toute rigueur la première ne peut guère s’appliquer qu’aux régions où le climat, la faune et la flore ne sont pas soumis directement ou indirectement à l’action de l’homme. Et il faut bien admettre que de telles terres, qualifiées de vierges, sont de moins en moins étendues sur notre planète.Il est à la fois plus commode et plus réaliste de distinguer parmi les facteurs de production ceux qui relèvent des conditions naturelles et qui sont très difficilement (ou d’une manière coûteuse) modifiables par l’agriculteur et ceux sur lesquels l’homme est capable au contraire d’agir facilement. On peut qualifier les premiers de facteurs fonciers et les seconds de facteurs techniques . Il y a lieu également de souligner qu’en mettant à la disposition de l’homme des moyens toujours accrus le progrès scientifique et technique déplace constamment la limite entre facteurs fonciers et facteurs techniques au bénéfice de ces derniers.L’exemple le plus remarquable est fourni par les techniques modernes d’irrigation qui ont pour objet de pallier les insuffisances de la pluviosité et qui, appliquées sur de grandes surfaces, sont susceptibles de modifier les caractères du climat local, en particulier en élevant le degré hygrométrique moyen de l’atmosphère, c’est-à-dire en réduisant son pouvoir évaporant et finalement les besoins en eau des cultures.Facteurs fonciersLes facteurs fonciers sont de deux ordres. Les uns relèvent du climat . Il s’agit d’abord de la radiation globale qui procure aux plantes l’énergie lumineuse dont elles ont besoin et qui varie avec la latitude, l’altitude, l’exposition; ensuite, d’autres facteurs atmosphériques, tels que le taux de gaz carbonique, le degré hygrométrique, les vents, la température, qui commandent les échanges gazeux de la plante et finalement son métabolisme (photosynthèse, transpiration, absorption hydrique et minérale); enfin, la pluviosité, considérée dans sa répartition saisonnière plus encore que dans son volume annuel.Ces facteurs sont, en effet, pour la plupart difficilement maîtrisables par l’homme, qui n’en tente pas moins, çà et là en plein champ, des actions limitées: réchauffement de l’atmosphère dans la lutte contre le gel des cultures fruitières ou maraîchères; installation de brise-vent pour réduire le pouvoir évaporant et réaliser ainsi une économie dans la consommation d’eau; nébulisations hydriques à haute fréquence tentées dans le même but (en ex-U.R.S.S.) sur des cultures à revenu brut élevé (thé). Seule l’irrigation, qui occupe une position charnière déjà évoquée entre les facteurs fonciers et les facteurs techniques, constitue une pratique confirmée depuis les âges les plus reculés de l’agriculture, notamment sur le Croissant fertile, en Chine et en Europe occidentale.En revanche, sur certains espaces, encore très limités il est vrai, l’homme est parvenu à maîtriser à peu près complètement ces facteurs atmosphériques, en construisant des serres chauffées dont on peut dire qu’elles représentent le maximum de «fertilité climatique», bien que cette terminologie ne soit guère usitée.Les autres facteurs fonciers relèvent du sol , ou plutôt du profil pédologique, c’est-à-dire de l’ensemble sol et substratum . Il s’agit, en premier lieu, du volume exploitable par les racines, avec ses qualités intrinsèques de capacité pour l’air et pour l’eau qui conditionnent la circulation hydrique, ces caractères physiques étant liés à la texture et à la structure des divers horizons du profil, dont il faut exclure les niveaux supérieurs soumis à l’action de l’homme (façons culturales et amendements).Comme le prouvent les résultats figurant au tableau 1, la nature du substratum constitue également un facteur de production dont l’importance relative est fonction du climat et des caractères du sol. Ainsi, sous le climat semi-continental des plaines intérieures du Massif central français, en modifiant le volume des réserves hydriques disponibles pour la culture, la substitution d’un substratum marneux imperméable à un substratum grossier perméable a permis de plus que doubler le rendement en grain d’un blé d’hiver cultivé cependant sur un sol argileux (45 p. 100) et profond.Cet exemple illustre les relations d’interdépendance qui existent généralement entre le sol et le climat, qui contribuent, l’un et l’autre, à exprimer la fertilité foncière du milieu géographique.Cependant, là encore, certains des caractères «fonciers» du sol n’échappent pas totalement à l’emprise humaine. Depuis longtemps, l’agriculteur a mis en œuvre des opérations d’assainissement et de drainage des terres pour combattre les phénomènes d’asphyxie liés aux excès d’eau. De même, les travaux de défoncement, de dérochement, de sous-solage n’ont d’autre but que d’améliorer de façon durable, sinon définitive, la profondeur du profil cultural et, par conséquent, la fertilité du sol.Facteurs techniquesLes facteurs naturels soumis, plus ou moins, à la maîtrise de l’homme sont donc de plus en plus nombreux et se rapportent soit au milieu écologique dans lequel la culture est placée, soit à la plante cultivée elle-même.Milieu écologiqueL’état chimique du sol est en général aisément modifiable, surtout lorsqu’il s’agit de corriger des déficiences en éléments nutritifs. Par l’emploi judicieux des engrais, on parvient à une augmentation de la fertilité si sensible que le langage courant lui a consacré le terme de fertilisation et que les substances nutritives apportées par les engrais sont qualifiées d’éléments fertilisants.Par contre, l’agriculteur est pratiquement impuissant face à certains caractères chimiques tels que l’excès de calcaire.Sur les caractères physiques du sol, l’homme ne peut efficacement intervenir qu’en surface et, d’une manière limitée, au niveau du proche sous-sol. Il le fait surtout en pratiquant des façons culturales destinées à améliorer ou à entretenir la structure du sol.L’état biologique du sol est également soumis à l’influence humaine par la quantité et la nature des résidus et restitutions organiques. La matière organique du sol, notamment sa fraction humifiée, exerce des effets multiples et interdépendants aussi bien sur les propriétés chimiques et physiques que biologiques, d’où l’attention particulière que l’agriculteur doit accorder à l’état biologique de ses terres.Enfin, par la lutte contre les mauvaises herbes, l’homme est capable de réduire ou de supprimer directement la concurrence pour la lumière subie par l’espèce cultivée, et indirectement celle pour l’eau et les substances nutritives.Plante cultivéeL’agriculteur, par l’intermédiaire du choix de la culture, intervient de différentes manières pour modifier la fertilité du milieu géographique.D’abord par le choix des rotations. Le rôle améliorant de la prairie temporaire sur la structure des sols a été souvent mis en évidence, de même que celui des cultures des légumineuses.Le tableau 2 illustre clairement les conséquences sur l’économie de la fumure minérale azotée qui résultent de la rotation suivie et des restitutions organiques effectuées; ces résultats ont été obtenus en 1968 sur une culture d’orge de printemps soumise à des doses croissantes d’azote minéral (0,33, 67, 100 ou 133 kilogrammes par hectare) dans un dispositif expérimental mis en place en 1960.Ensuite, en particulier pour les cultures pluri-annuelles, la fertilité dépend des modalités d’exploitation de la production. Ainsi, les potentialités des plantes fourragères diminuent lorsque les impératifs d’ordre physiologique ne sont pas respectés. Il en va de même si on ne réalise pas la protection phytosanitaire de la plante. Enfin, l’amélioration génétique fournit à l’agriculteur des variétés de plus en plus productives qui extériorisent de mieux en mieux les potentialités du milieu.L’expression de la fertilitéDu fait que les milieux les plus fertiles portent généralement les meilleures récoltes pour la majorité des espèces cultivées, on peut se demander s’il est justifié d’inclure des facteurs purement spécifiques ou même variétaux dans l’expression de la fertilité du milieu géographique. La réponse est assurément affirmative puisque, en fonction de caractères morphologiques ou physiologiques du système racinaire aussi bien que de l’appareil aérien, diverses cultures présentent des aptitudes différentes à tirer bénéfice de tel ou tel facteur de production. Il suffit d’évoquer, à titre d’exemple, l’appréciation qui pourrait être portée sur la fertilité, à travers le comportement d’arbres, de plantes de grande culture ou, a fortiori, de légumes ou de fraises; ou encore celle qui résulterait du comportement de la vigne en terrain calcaire si l’on ne tenait pas compte de la nature du porte-greffe.Cela revient à dire que la fertilité exprime la mesure dans laquelle les facteurs fonciers limitent les potentialités génétiques d’une variété déterminée placée à l’optimum des facteurs techniques. Une telle conception présente l’avantage de ne pas concevoir la fertilité ne varietur , à lui attribuer au contraire des possibilités de variations que le progrès scientifique et technique voudrait toutes positives, mais qu’une insuffisance des connaissances (surtout au niveau des conséquences à long terme) rend parfois douteuses et même négatives.Très schématiquement, la fertilité pourrait donc s’exprimer par la formule suivante appliquée à une espèce (ou groupe d’espèces) donnée:

où F représente la fertilité, f 1, f 2, f 3... f n des fonctions variant de 0 à 1 (optimum pour chacun des facteurs techniques x 1, x 2, x 3, x n ) et A le rendement maximal obtenu lorsque toutes les variables x sont à l’optimum, c’est-à-dire le potentiel de production lié aux facteurs fonciers. Inversement, la fertilité devient nulle dès qu’un facteur de production tend vers zéro.On conçoit alors que les composantes de la fertilité occupent une hiérarchie fluctuante selon les milieux et les cultures, et même selon les époques, hiérarchie qui s’appuie essentiellement sur des données économiques. Ainsi, avant que le développement industriel ait permis de mettre à la disposition de l’agriculture des engrais minéraux de moins en moins coûteux, les facteurs chimiques du sol occupaient une importance relative au moins égale à celle des facteurs physiques du sol. Aujourd’hui, dans les pays industrialisés, leur rôle est devenu tout à fait secondaire, si bien que les sols sableux, jadis réputés peu fertiles, sont de plus en plus appréciés par les agronomes, surtout sensibles à leur excellente perméabilité à l’eau et à l’air ainsi qu’à la proximité fréquente des réserves hydriques emmagasinées dans les nappes alluviales.Parce qu’elle dépend à la fois de facteurs fonciers et de facteurs techniques, on perçoit de même le danger de juger de la fertilité d’un milieu naturel d’après les niveaux de production obtenus, même par les agriculteurs de pointe, car il est rare de trouver des exploitations où les facteurs techniques soient tous appliqués à l’optimum. Une telle méthode subjective de jugement aboutit généralement à classer les régions naturelles en fonction du niveau de technicité de leurs occupants. Il suffit pour s’en convaincre de constater le rôle bénéfique, souvent spectaculaire, exercé dans les zones d’agriculture retardée par des agriculteurs «migrants» venus de régions réputées «riches». Aussi, pour établir des programmes rationnels d’aménagement du territoire, c’est-à-dire en définitive pour mettre en place des structures durables et efficaces, il est indispensable qu’une analyse méthodique des facteurs de la fertilité soit effectuée par des agronomes avertis. Car, en raison de l’élargissement constant des échanges agricoles, le choix de productions bien adaptées aux conditions foncières du milieu devient de plus en plus impératif, sans oublier cependant que la spécialisation dans le domaine des productions végétales ne va pas sans risquer, à long terme, de nuire à la fertilité.

où F représente la fertilité, f 1, f 2, f 3... f n des fonctions variant de 0 à 1 (optimum pour chacun des facteurs techniques x 1, x 2, x 3, x n ) et A le rendement maximal obtenu lorsque toutes les variables x sont à l’optimum, c’est-à-dire le potentiel de production lié aux facteurs fonciers. Inversement, la fertilité devient nulle dès qu’un facteur de production tend vers zéro.On conçoit alors que les composantes de la fertilité occupent une hiérarchie fluctuante selon les milieux et les cultures, et même selon les époques, hiérarchie qui s’appuie essentiellement sur des données économiques. Ainsi, avant que le développement industriel ait permis de mettre à la disposition de l’agriculture des engrais minéraux de moins en moins coûteux, les facteurs chimiques du sol occupaient une importance relative au moins égale à celle des facteurs physiques du sol. Aujourd’hui, dans les pays industrialisés, leur rôle est devenu tout à fait secondaire, si bien que les sols sableux, jadis réputés peu fertiles, sont de plus en plus appréciés par les agronomes, surtout sensibles à leur excellente perméabilité à l’eau et à l’air ainsi qu’à la proximité fréquente des réserves hydriques emmagasinées dans les nappes alluviales.Parce qu’elle dépend à la fois de facteurs fonciers et de facteurs techniques, on perçoit de même le danger de juger de la fertilité d’un milieu naturel d’après les niveaux de production obtenus, même par les agriculteurs de pointe, car il est rare de trouver des exploitations où les facteurs techniques soient tous appliqués à l’optimum. Une telle méthode subjective de jugement aboutit généralement à classer les régions naturelles en fonction du niveau de technicité de leurs occupants. Il suffit pour s’en convaincre de constater le rôle bénéfique, souvent spectaculaire, exercé dans les zones d’agriculture retardée par des agriculteurs «migrants» venus de régions réputées «riches». Aussi, pour établir des programmes rationnels d’aménagement du territoire, c’est-à-dire en définitive pour mettre en place des structures durables et efficaces, il est indispensable qu’une analyse méthodique des facteurs de la fertilité soit effectuée par des agronomes avertis. Car, en raison de l’élargissement constant des échanges agricoles, le choix de productions bien adaptées aux conditions foncières du milieu devient de plus en plus impératif, sans oublier cependant que la spécialisation dans le domaine des productions végétales ne va pas sans risquer, à long terme, de nuire à la fertilité.

Encyclopédie Universelle. 2012.